業務改善とは?実施するメリット・具体的な進め方をわかりやすく解説

自社の業務環境を見直すには、業務改善の取り組みが必要です。時代とともに企業の働き方は変化しているため、同じ業務体制を続けていると問題が発生することも少なくはありません。

また、業務改善の手法も新しく生まれているので、自社に合ったフレームワークを選ぶことが大切です。しかし、業務改善の担当者は「何からはじめればいいのかわからない」という悩みもあるでしょう。

当記事では、業務改善の詳細から実施するメリット、具体的な進め方まで詳しく解説します。うまくいかないときの注意点やフレームワークについても紹介するので、ぜひ参考にご覧ください。

目次[非表示]

業務改善とは

業務改善とは、業務工程における問題を特定して、時代や社会状況に合わせた改善をおこなうことです。業務のなかで不要だと思われる部分を整理することで、効率性を高めて全体的な生産性向上につなげられます。

これまで気づかなかった問題点を見つけられるため、どのようにすれば改善できるのかを明確化できます。企業は人・物・金といったリソースがあり、業務改善によって効果的な資源投入が可能です。

一度の業務改善で終わりではなく、継続的な改善をおこなうことで効果的な施策を実施できます。業務のなかの「ムリ・ムダ・ムラ」をなくすためにも、業務改善は必要不可欠となっています。

業務改善の必要性

業務改善の必要性には、生産人口の減少や働き方の変化などが大きく関係しています。経済産業省のデータによると、2050年の日本の人口は1億人以下になっていると予想されています。

超高齢化社会の現代では生産人口の高齢化が進んでおり、年々人口は減少傾向にあるのです。業界に関わらず働き手は減少しているため、企業は少数でも成果を出せるような業務改善が必要になります。

また、2019年から発生したコロナウイルスによって企業のリモート化がはじまり、社員が会社に出社せずに働く流れとなりました。これまでリモートワークを導入していなかった企業は、全体的な生産性を低下させないためにも業務改善をおこなう必要があります。

経費削減との違い

業務改善と類似する用語として「経費削減」があります。経費削減は企業のコスト削減を目的としているため、業務改善とは意味が少し異なります。

例えばIT会社の場合、勤務時間外はパソコンやプリンターなどをシャットダウンすることで電気代の削減となります。業務改善は企業の全体的な業務を改善するので、経費削減とは目的が異なるのです。

そのため経費削減は企業のコスト削減、業務改善は企業の全体的な業務改善に違いがあると理解しておきましょう。

業務改善によって得られる3つのメリット

業務改善を実施することで、以下のような3つのメリットがあります。

- 作業環境の改善

- 生産性向上

- コスト削減

それでは順番に説明します。

メリット1. 作業環境の改善

業務改善を実施することで、業務の無駄やムラをなくして社員のパフォーマンスを向上できます。効率性の悪い業務を続けていると社員の負担が大きくなるため、残業が増えて心身ともに疲れが蓄積されてしまいます。

業務改善によって社員の負担が大きい部分を特定すれば、改善しながら働きやすい環境をつくることが可能です。会社へ貢献しようとする意識を高められるので、作業環境を改善できる点は業務改善の大きなメリットといえます。

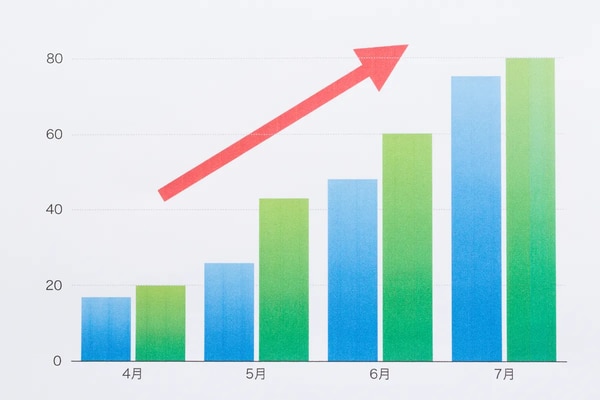

メリット2: 生産性向上

企業全体の業務改善をすれば、業務効率を向上させて生産性向上にもつながります。会社の組織は長期的な運営をすると業務工程を見直すことが少ないため、工程の無駄に気づかないことも多いです。

無駄な業務を続けていても成果にはつながらないので、社員のモチベーションが低下していしてしまいます。業務改善によって各工程を見直せば、無駄をなくして必要な業務のみに専念できます。

必要に応じてシステムを導入することもできるため、効率良く生産性を向上可能です。より多くの成果を出せることから、生産性向上は業務改善を実施するメリットの1つです。

メリット3.コスト削減

業務改善を実施すれば、商品やサービスの品質を維持しながらコスト削減ができます。ただ経費を削減しようとすると、顧客満足度の低下につながり市場競争力が削ぐ可能性が高いです。

前提として、業務改善はコスト削減をしながら利益を出して競争力を維持する方法となっています。例えば業務改善によって社員の残業時間を減らすことができれば、人件費や光熱費などのコストを削減可能です。

また、資料をデータ化することでペーパーレス化を進めれば、紙やインクなどのコストを削減できます。コスト削減をすれば新しい業務やプロジェクトに資金を投入できるようになるため、企業にとってもメリットが大きいでしょう。

業務改善の進め方

業務改善を進めるには、以下のような方法となっています。

- 業務全体の可視化

- 課題の分析・整理

- 改善策の策定

- 実行

- PDCAを回す

それでは詳しく解説します。

業務全体の可視化

はじめに業務全体を可視化し、それぞれの関係性を明確にします。業務内容や担当者、必要な人員、工数などを洗い出し、問題点を見つけていきます。

実際に業務を担当する社員にヒアリングすることで、具体的な問題点を特定可能です。担当者とヒアリングするときは、相手と共感しながら第三者視点で話を聞くことが大切です。

また、ヒアリングをする担当者は、公平な意見を聞くために中立な立場の人物に任せるようにしておきましょう。

課題の分析・整理

業務全体を可視化できたら、課題の分析・整理をおこないましょう。課題の発生頻度を数値化し、原因や改善方法などを整理することで改善策を考えられるようになります。

課題は目に見えるものだけでなく、根本的な内容を見つけて対処方法を考えることが大切です。課題の分析・整理から状況を判断し、必要に応じて業務の廃止や削減、標準化、デジタル化などの改善策を取り入れるようにしましょう。

改善策の策定

課題の分析・整理ができたら、改善策を策定していきます。改善策の実施後をイメージして、やるべきことを洗い出すことで効果的な改善策を見つけられます。

具体的には、改善策を実施するために必要な人材や準備、情報、許可などを決定する流れです。また、実際に改善策を実施できるのかテストし、実行後のトラブルを防止します。

業務改善の効果が決まるプロセスであるため、改善策を実施する細かな計画を決めていきましょう。

実行

改善策の策定後、実際に計画を実行へと映します。システム導入による自動化や外部委託などの改善策を実行し、効果をデータとして収集します。

業務改善を実行するには、現場の社員に負担がかからないように進めることが大切です。計画の実行が難しいと判断したときは、前のプロセスに戻って再度改善策を策定するようにしましょう。

PDCAを回す

業務改善の実行後、PDCAサイクルを回していきます。PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)のプロセスを循環させて業務を継続的に改善する方法です。

一度の業務改善では求める効果が出ないこともあるため、PDCAサイクルを回すことで、理想的なかたちに近づけられるでしょう。

業務改善がうまくいかないときの注意点

業務改善がうまくいかないときは、以下のような点に注意しましょう。

- 業務改善の必要性を周知する

- デジタルツール導入による負担を考える

- 一方的な進め方にならないようにする

上記のような項目は、業務改善を円滑に進めるために重要な要素です。業務改善を成功させるためにも、ぜひチェックしておいてください。

業務改善の必要性を周知する

業務改善には社員の協力が必要になるため、実施する必要性を周知する必要があります。なぜ業務改善をしなければいけないのか理解できなければ、社員からは不満が溜まる原因となります。

社員一人ひとりに当事者意識を持ってもらい、業務改善を自分事として捉えてもらえればスムーズに進行可能です。そのためには企業のトップが業務改善の意義を示し、社内プロジェクトとして必要性を周知していくことが大切です。

社員全体が業務全体の必要性を理解できれば、積極的に取り組む姿勢を見せてくれるでしょう。

デジタルツール導入による負担を考える

業務改善にデジタルツールを導入するときは、社員への負担を考慮しておきましょう。これまで使ったことがないデジタルツールは、操作を覚えるために時間と手間がかかります。

社員にとっては新しいデジタルツールに抵抗が生まれるため、定着がうまくいかない可能性も高いです。サポートが充実している企業のデジタルツールを利用すれば、導入の定着化を支援してもらえます。

デジタルツールの導入には少なからず負担がかかるため、うまく定着できる取り組みを考えておくようにしましょう。

一方的な進め方にならないようにする

業務改善をおこなうときは、一方的な進め方にならないよう注意しましょう。社内全体の理解がない状態で一方的な業務改善をおこなうと、一部の社員からは反発される恐れがあります。

合理的なやり方であるとわかっていても、現場では実行が難しいことも少なくはありません。そのため業務改善の担当者は、現場の社員と寄り添いながら具体的な理由を聞くようにしましょう。

業務改善に役立つフレームワーク4選

こちらでは、業務改善に役立つフレームワークを4つ紹介します。自社に合ったフレームワークを活用することで、業務改善を効率良く進められるようになります。

それぞれフレームワークの詳細を説明するので、ぜひ参考にご覧ください。

1.QCD

QCDは「Quality(品質)」「Cost(予算)」「Delivery(納期)」の略です。製造業で利用されるフレームワークですが、業務改善としても利用できます。

品質・予算・納期の状態を改善することで、最適な業務プロセスにできるようになります。

2.ロジックツリー

ロジックツリーは、課題を枝分かれして改善策を特定するフレームワークです。「Whatツリー(要素分解)」、「Whyツリー(原因追及)」、「Howツリー(課題解決)」の3つがあり、それぞれ以下のような役割があります。

- Whatツリー(要素分解):大きなテーマを分解して1つの作業を網羅的に把握

- Whyツリー(原因追及):なぜそうなのかを原因追求して本質を把握

- Howツリー(課題解決):課題内容に対する改善策を挙げる

3.ECRS

ECRSは「Eliminate(排除)」、「Combine(結合と分離)」、「Rearrange(入替えと代替)」、「Simplify(簡素化)」の略です。4つの原則を順番に業務改善することで、求める効果を得られます。

引き算の改善となっており、業務改善の優先順位をつけて進めたいときに有効なフレームワークです。

4.バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、商品・サービスの業務プロセスを区分けして分析するフレームワークです。どの工程で価値が生まれるのかを分析できるため、改善すべき業務内容が明確化します。

競合他社との分析にも活用できるので、業務工程を見直しながら優位性を特定したいときにおすすめです。

物流・配送に関しての業務改善はピックゴーを活用ください

業務改善において、自社商品を店舗やお客様のもとへ届けるために物流工程を見直すこともあります。物流ソリューションを提供するピックゴーでは、クライアント企業の配送支援をおこなっています。

急な荷物の増減にも柔軟に対応でき、24時間365日対応の運行管理・サポート体制が用意されています。全国6万人の配送パートナーと多彩な輸送ネットワークを活用できるため、配送ネットワークを改善可能です。

物流工程における業務改善を検討しているなら、ぜひピックゴーにご相談ください。

まとめ

まとめ

今回は、業務改善の詳細から実施するメリット、具体的な進め方、注意点、フレームワークまで詳しく解説します。

企業が業務改善を実施することで、業務工程における問題を特定しながら時代や社会状況に合わせた改善が可能です。

現代では生産人口の減少や働き方の変化などが進んでいるため、早急な業務改善が求められています。ぜひ当記事で紹介した業務改善の進め方を参考にしながら、自社の生産性を向上させてください。