軽貨物車にかかる自動車税|新制度の税金の種類とメリット

こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。

軽貨物ドライバーの仕事に欠かせない、軽トラックや軽バン。これらの軽貨物車に課される自動車税は、2019(令和元)年10月1日から適用された新税制によって、大きく変わりました。

税金の仕組みをしっかり把握しておくことは、車両にかかる費用をなるべく抑えるためにも大切。そこで今回は、軽貨物車にかかる新たな税金の種類、そして軽貨物車ならではの税金面でのメリットについて、わかりやすくご紹介しましょう。

目次[非表示]

軽貨物車にかかる自動車税の種類

軽貨物車にかかる自動車税は、以前まで「軽自動車税」「自動車取得税」「自動車重量税」の3種類とされてきました。対して新税制では、軽自動車税が「種別割」「環境性能割」の2つで構成されるようになり、自動車取得税は廃止。自動車重量税も、エコカー減税についての見直しがされています。

これらの新しい税金について、要点を整理してみましょう。

軽自動車税(種別割)

「軽自動車税(種別割)」とは、これまでの「軽自動車税」の名前が変わったものです。毎年、4月1日時点で軽自動車(軽貨物車、軽乗用車、原動機付自転車など)を所有している人に、1年分の税金が課されます。

税額は新車登録を申告した年度によって異なります。車種区分(排気量など)によって税額が決められるほか、新税制では、環境に優しい車両を普及させる「グリーン化」の促進のために、「グリーン化特例」制度が2021(令和3)年3月31日まで適用されることになりました。

この適用期間中に、最初の新規検査を受けた軽自動車で、排出ガス性能・燃費性能に優れている車両は、車両を取得した年度の翌年度のみ種別割が軽減(軽課)されます。

ただし、最初の新規検査から一定年数が経過している車両は、課税が重くなります(重課)。中古車を購入した場合も、自動車検査証の「初度検査年月」で判断されるので注意が必要です。

なお、平成31年度にグリーン化特例制度によって課税率の軽減が適用された車両は、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)は標準税率(新税率)が適用されます。

軽自動車税(環境性能割)

「軽自動車税(環境性能割)」とは、新税制で廃止された「自動車取得税」の代わりに、新たに導入された税金です。

自動車取得税とは、車両を購入したときの取得価額に対してかかる税金で、軽自動車の課税率は一律で2%と定められていました。対して環境性能割では、燃費基準への達成度に応じて1~2%、電気自動車は非課税と、燃費の良い車両ほど課税額が軽減される新税率になっています。

さらに、この環境性能割には導入後1年間限定の「臨時的軽減」もあり、2019年10月1日~2020(令和2)年9月30日までに購入した車両は、環境性能割の基本税率から1%分が軽減されます。

自動車重量税

「自動車重量税」も、自動車にかかる税金の一つです。車両の新規登録時と車検時に、車検証の有効期間分を一括で支払います。

税額は車両の重さに応じて決まりますが、軽自動車の場合は、重さにかかわらず定額です。また、新規登録から13年経過すると税額が上がり、18年経過するとさらに税額が上がります。

この自動車重量税に対して、新税制では「エコカー減税」制度が2021年4月30日まで適用されることになりました。

エコカー減税とは、排出ガス性能・燃費性能に優れたハイブリット車や電気自動車などの車両に対して、期間限定で税負担を軽減する制度のことです。定められた基準を満たしている車両を、この適用期間中に新規登録した場合は、1回のみ特例措置を受けることができます。

軽貨物車の税金面でのメリット

新しい自動車税によって受けられる軽減措置のほかにも、軽貨物車には次のような税金面でのメリットがあります。

登録免許税が免除される

軽貨物ドライバーとして開業するには、車両が事業用であることを示す「営業ナンバー(黒ナンバー)」が必要です。この営業ナンバーを取得するとき、軽貨物車の場合は「登録免許税」がかかりません。

一方、普通車が営業ナンバー(緑ナンバー)を取得する場合には、12万円の登録免許税を運輸局に納める必要があります。手続きには複雑な申請書類の準備や作成が必要で、これらを行政書士に依頼した場合は、さらに費用がかかってしまいます。

自家用よりも事業用のほうが税額は安い

事業用(営業用)の軽貨物車(黒ナンバー)と、家庭用軽自動車(黄色ナンバー)はどちらも同じ軽自動車ですが、税金面では事業用のほうが有利です。

事業に使用される貨物車は、私的に使用される乗用車よりも、軽自動車税(種別割)、自動車重量税ともに抑えられています。

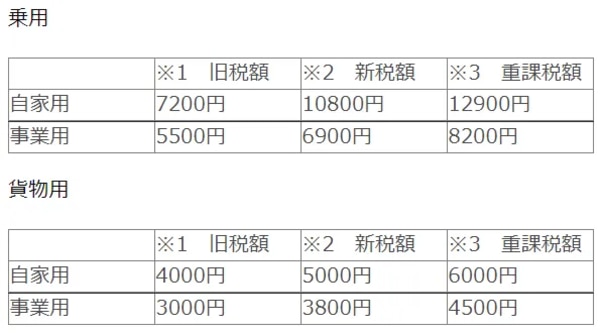

- 軽自動車税(種別割)の比較(単位:円/年額)

※1 平成27年3月31日以前に新規取得された新車

※2 平成27年4月1日以降に新規取得された新車

※3 最初の新規検査から13年を経過した自動車

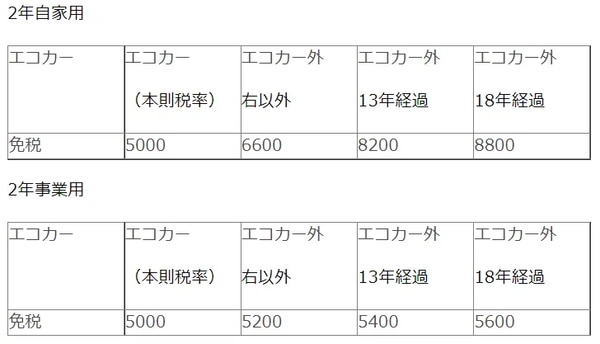

- 自動車重量税の比較(単位:円)

※「エコカー(本則税率)」とは、エコカー減税の対象車種を指します

※エコカーの場合は、事業用と自家用で税金が変わりません

なお、軽自動車を運転するドライバーが障害者の方の場合、軽自動車税(環境性能割)と軽自動車税(種別割)両方の課税額が減免されます。

カーリースで軽貨物運送業を始める場合の税金は?

ここまでは、軽貨物車を自分で所有している場合の自動車税についてご紹介してきました。一方、リース車両を使用する場合の自動車税はどのようになっているのか、支払いの仕組みについて見てみましょう。

カーリースで軽貨物運送業を開業する際の税金の仕組み

リース車両にかかる自動車税は、車両の所有者であるリース会社が納めるのが一般的です。

自動車税とは、車両の所有者に課されるもの。使用者が購入しているのは車両本体ではなく、「車両の使用権」であるためリース会社が納めるのです。

といっても、使用者に維持費が一切かからないわけではありません。月額リース費用には、軽自動車税、自動車重量税、車両購入時の消費税といった税金負担分も含まれています。

つまり、個人所有の場合はそのつど一括で支払わなければならない税金が、カーリースなら毎月一定額の支払いで済むということ。そのため、「急な負担がかかりにくい」「納税の面倒が省ける」というのが、カーリースならではのメリットといえるでしょう。

使用者が支払うのは、このリース費用とガソリン代のみであることがほとんどです。

すべての自動車に加入が義務付けられている「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)も」、通常はリース費用に含まれていますが、任意保険については個別契約となる場合もあります。

軽貨物運送業でカーリースする際のポイント

軽貨物ドライバーとしてカーリースを利用するなら、軽貨物ドライバー専門のリース会社を選ぶと良いでしょう。これらの会社の多くは、軽貨物車のリースだけでなく、開業に必要な運輸支局への届け出、黒ナンバーの取得も代行してくれています。もちろん、車両購入費用や車検費用など、開業に必要な初期費用を大きく抑えられるのもメリットです。

車両にかかる維持費を賢く抑えよう

軽貨物ドライバーにとって、自動車税をどのくらい抑えられるかは大切なポイント。車両の維持費が高すぎると、お仕事を続けにくくなってしまいます。車両選びの際は、購入後にかかる税金まで視野に入れて検討すると良いでしょう。最初はカーリースを利用して、様子を見ながら購入を考えるというのもおすすめですよ。