個人事業主と法人の違い|どちらがお得?法人成りのタイミングは?

こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。

新しいビジネスを起業する際は、「個人事業主として開業」または「法人として会社設立」、どちらかの形態でスタートを切ることができます。この選択は、手がけるビジネスの規模や目的などによって、異なるメリット・デメリットが出てくるため、慎重に検討しなくてはなりません。

しかし、起業の経験がない方、これまでと異なる業種で起業する方などは、自分が始めるビジネスがどちらの形態に向いているのか、判断が難しい場合もあるのではないでしょうか?そこで今回は、個人事業主と法人、それぞれのメリットや、個人事業主から法人化するタイミングについて解説します。また、ドライバーとして起業する人におすすめの、軽貨物運送業についてもご紹介します。

目次[非表示]

個人事業主で起業するメリット

起業の手続きが簡単

個人事業主の大きなメリットは、起業の手続きが簡単に行えることです。税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するだけで、手続きが完了します。

一方、法人として起業する場合は、定款(ていかん)の作成と登記が必要となります。定款とは、商号(会社の名称)、所在地、目的(事業内容)などの会社を運営していく上での基本的な規則を定めたものをいいます。この定款は公証役場での認証が必要です。パソコンで作成する電子定款の場合、申請自体はインターネット上で可能ですが、後日公証役場に足を運んで、認証手続きを受けた定款を受け取らなければなりません。

初期費用を抑えることができる

個人事業主の開業届を提出する際、手数料は不要です。収入印紙代なども必要ありません。

一方法人の場合は、設立に期間と費用がかかります。具体的には、定款承認費用が5万2千円、登録免許税が15万円必要になります。登録免許税とは、会社の設立を公表するための登記を行う際に、国へ納めなければならない税金です。また、法人の場合は、会社設立のための資本金も用意しなくてはなりません。

一定の所得金額までは税金が優遇されている

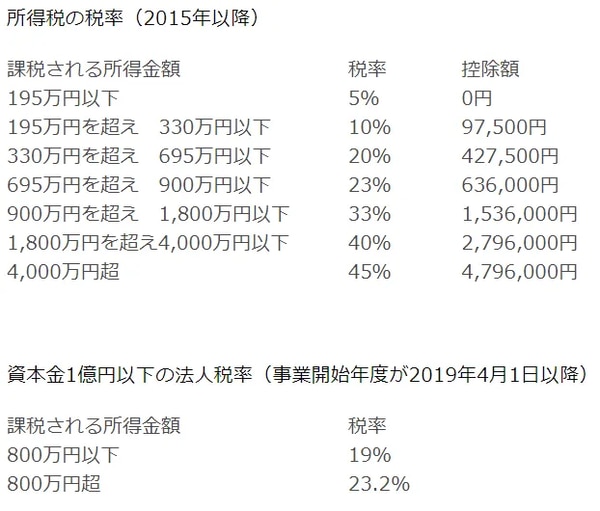

所得金額が330万円以下までは、個人事業主の所得税のほうが、法人税より税率が低く設定されています。

たとえば所得金額が300万円とすると、個人事業主の所得税は10%なのに対して、法人の場合の法人税は19%となっています。しかし、所得金額が500万円になると、個人事業主の所得税は20%なのに対して、法人税は19%となります。つまり、あまり高い収入を得ていない段階では、個人事業主として運営していた方が税金面で有利といえます。

また、個人事業主は、所得金額から一定額(表を参照)が控除されるという優遇措置もあります。

赤字の場合は税金を払わなくて良い

個人事業主の場合は、所得が赤字になると住民税は課税されません。一方、法人の場合は、所得が赤字となっても法人住民税の均等割がかかってきます。個人が納付する住民税と同様に、法人の場合も、会社や事業所を置いている地方自治体へ法人住民税を納めなければなりません。法人住民税は、法人税割と均等割の2つで構成されています。

法人税割は利益に応じた税なので、赤字の場合は課せられません。しかし、均等割は赤字でも納税しなくてはなりません。その税額は、地域や法人の規模によって異なります。たとえば資本金が1000万円以下で、従業員が50人以下の東京23区の法人では、7万円ほどの税が課税されます。

法人で起業するメリット

経費として認められる範囲が広い

法人の場合は、経費として認められる幅が広いということも魅力です。経費とは、事業を行う際に必要不可欠となるコストのことをいいます。経費として認められれば、税金の計算時にその分が売上から差し引かれます。つまり、納める税額が少なくなるということです。

法人では、経営者本人や従業員の給与、生命保険料、社宅費用、出張や休日出勤の日当といった項目が経費として認められています。一方、個人事業主の場合、業務の遂行上、必要であると認められるもののみが経費の扱いとなります。

さらに法人の場合、社長の給与は法人から役員報酬という形で経費として支払われます。社長が報酬の中からプライベートで10万円使ったとすると、社長の給料から個人的に10万円が使われたという扱いとなります。当然、この10万円に法人税は課されません。

一方個人事業主の場合は、利益がそのまま事業主の報酬という扱いになります。個人的に使った10万円も売上から支払われたこととなり、このお金が経費と認められなければ、課税の対象となってしまいます。

法人税は所得税よりも累進性が低い

法人の場合、利益に対して課せられる税金の累進性が低いこともメリットです。累進課税制度とは、収入の多い人にはより多くの税を負担してもらおうという考え方で定められています。収入や財産が多い人の税率が、より高く設定されているのが特徴です。

法人の利益に対してかかる法人税は、純粋な累進課税ではありません。会社の規模によって税率は異なるものの、ほぼ一律(資本金1億円以下の中小企業の場合は、所得800万を境に2段階の税率)です。一方、個人事業主の利益(事業所得)に対してかかる所得税は、所得によって5%~45%まで税率が変わる累進課税です。そのため、所得が増えていくと法人化したほうが税金を抑えやすいといえます。たとえば、資本金1億円以下の中小企業の場合、所得が800万円を超えると税率は23.2%と一定となります。

赤字繰越の期間が長い

法人の場合は、赤字繰越の期間が個人事業主より長いのも魅力です。法人税の確定申告を青色申告で行っている法人は、赤字になった場合、9年間欠損金を翌年に持ち越して繰越控除ができます。これによって、法人税の対象となる所得額自体を下げることができるため、節税にもつながります。ちなみに、個人事業主の場合は、赤字の繰越は3年までとなっています。

個人事業主から法人化(法人成り)を検討するタイミング

節税したい場合

個人事業主が、一定の金額以上の所得を得られるようになると、法人化(法人成り)することで節税のメリットを受けることができます。これは、これまで解説したように個人事業主と法人とで、税率が異なるためです。法人成りを検討する所得の目安は、一般的に所得金額500万~550万円ぐらいからといわれています。ただし、事業の内容や状況によってすべてに有効ともいえませんので、税理士に相談して試算してから検討することをおすすめします。

取引先を開拓する場合

取引先を広げたい場合も、法人成りを検討するタイミングとして挙げられます。個人事業主とは取引しないような大企業と契約するチャンスとなります。また、法人化して信用面のイメージを上げていくことは、取引先をさらに増やしていくことにもつながります。

消費税の課税を先延ばししたい場合

消費税の負担を先延ばししたいときに、法人成りを検討する方もいます。開業や設立から2年目までの個人事業主や法人は、消費税の納税義務が免除されるためです。これは、消費税の「納税義務の免除」制度に基づく特例です。

この制度では、消費税を納める義務が生じるのは、原則として2年前の売上が1000万円を超えている場合となっています。事業を開始した年と翌年は、それぞれ2年前の売上が0円となるため、消費税は課せられません。

課税は事業者単位となるため、個人事業主から法人成りした場合でも、設立2年目までは消費税の納税義務が免除されます。新規で事業開始した場合と同様に、法人化した年とその翌年に関しては、法人としての2年前の売上が0円となるからです。

ドライバーとして起業するなら、軽貨物運送業がおすすめ

軽貨物運送業が起業しやすい理由

ドライバーとして起業するなら、軽貨物運送業をおすすめします。

1つ目の理由は、他の事業よりも初期費用がリーズナブルだからです。軽貨物車両1台と駐車場を確保するだけで始められます。個人事業主として起業すれば、登録免許税も不要です。

2つ目の理由は、他の事業よりも手続きが簡単だからです。3種類ある運送業のうち、軽自動車や二輪自動車を使って荷物を運搬する「軽貨物運送業」の開業は、届出制です。許可制の事業とは異なり、必要書類に不備がなければ、すぐに業務を開始することが可能です。

軽貨物運送業の仕事を得やすい配送プラットフォーム

軽貨物運送業を始めるにしても、すぐに仕事が得られるのか不安という方もいるでしょう。そんな方には、配送プラットフォームをおすすめします。配送プラットフォームは、荷物を送りたい荷主と、荷物を届けたい軽貨物ドライバーを直接結びつけるサービスです。受注や発注をデジタル化することで、荷主が緊急の配送を依頼したいときでもドライバーをすぐに探せるというメリットがあります。ドライバー側も、通常の配送業務が終了して、空の状態で走っているときでもリアルタイムで仕事を得ることができます。

便利な配送マッチングサービスの中で、特におすすめなのが「ピックゴー」です。ピックゴーは、全国50,000台以上(バイク・自転車含む)の軽貨物の配送パートナーが登録する、日本最大級規模の配送プラットフォーム。荷主にとって使いやすいシステムなので、マッチングしやすいというのが大きな魅力です。なんとマッチング成功率は、最短99.2%を誇ります。

※記事内の数値はすべて2023年3月時点のものです。

また、ピックゴーでは、適正化された報酬を得ることができます。荷主と配送パートナーが直接つながることによって、運送会社による中抜きが排除されているためです。加えて、受取人からの配送パートナー評価制度が導入されているため、評価が上がれば仕事が獲れやすくなります。

さらに、首都圏限定(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)のお得なリース制度「ピックゴー カーリース」を用意しているので、車両を持っていない人にも安心です。ピックゴー カーリースでは、新車を3万1800円(税別)と安価でリースできるので、初期費用を大幅に抑えることができます。

また、車両に必要な黒ナンバーも代理取得してくれます。そのため、自ら運輸支局や軽自動車検査協会に出向く必要がなく、面倒な手続きもいりません。もちろん、PickGo以外で受けた配送作業にも、リース車両を使用することができます。開業の際には、ぜひご検討ください。

個人事業主か法人か、手がける事業に見合った形態を選びましょう

今回は、個人事業主と法人、それぞれのメリットを解説してきました。始める事業の規模や内容、所得額によって、どちらの形態が有利となるかは異なってくることがおわかりいただけたと思います。同じ事業内容でも、業務形態によって税率や社会的なイメージが左右されるため、十分に検討して選びましょう。中には、事業がどの程度発展するか見極められないうちは個人事業主として開業、事業が拡大してからベストなタイミングで法人成りするという人もいます。特にドライバーとして起業されるなら、始めは個人事業主からスタートするのが無難でしょう。その際は、業務に有効に活用できる、ピックゴーをはじめとする配送プラットフォームの利用もぜひ視野に入れてみてください。